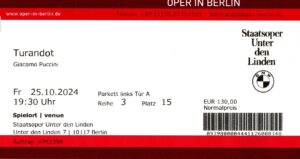

19時30分開演 ベルリン国立歌劇場

ツアー2日目は午前中にブランデンブルク門、カイザー・ヴェルヘルム教会、絵画館などの観光および昼食。ホテルへ帰着したのが15時前だったので以後外出せず、シャワー、仮眠、軽食(持参した即席麺)の後、ロビーに集合して徒歩で歌劇場へ。ホテルは3日間通う歌劇場近くの立地で選ばれていました。

5日連続オペラ鑑賞の第1日目は「トゥーランドット」。

このツアー中、最も親んでいるこのオペラは、どちらかというと最終日に鑑賞したかったのですが、結果として最初で良かった。5つのオペラ中、最も変わった演出——グロテスクで、「キモい」といっていい演出の舞台だったのです。

幕が上がると、舞台の中央に巨大な操り人形のお姫様(真ん中で分けた長い黒髪が貞子のようで不気味)、並んだ衛士たちの扮装が近現代の軍服で、既にイヤーな予感。

この操り人形のスカートがテント状になっており、トゥーランドット姫やアルトゥム皇帝はここから登場するのですが、その後場面が進むにつれ、人形のカツラが外れて丸坊主になる(トゥーランドット姫の歌手も同時に丸坊主)→スカートが取り外され、脚が装着される(ガチャガチャうるさい)→顔の面が外れ、ドクロになる→第3幕の幕が上がると脚が外れて腕が6本になっている(本当に気持ち悪い)→ドクロの頭が外れる、という流れ。

この操り人形は、トゥーランドット姫を呪縛していたロウ・リン姫を表しており、その亡霊が徐々に廃れて姫が呪縛から解放される過程を示していたのではないかと思われるのですが——しかし、トゥーランドット姫は最後に毒を呷って死んでしまうという演出になっており、整合性が取れていない——なんだかよく判らない、気持ち悪いだけの舞台でした。

ちなみに、王子が求婚の銅鑼を叩くシーンは、天井から吊るされた巨大な電球を、座った姿勢で吊り上げられた王子が叩く、というこれもまたよくわからない設定。

旧東側の歌劇場なので、変わった演出は覚悟していたのですが、なかなかのものでした。

歌手は、カラフ王子のブライアン・ジャッジ氏の力強く響くテノールが素晴らしい。加えて上背のあるがっしりとした体格に甘いマスクでルックスも良し!これが唯一にして最大の救い?。トゥーランドット姫は平たい声、リューはあまり透明感がなく‥といったところ。もちろん高いレベルではあるのですが。

ともかく、変な舞台設定に辟易させられて、せっかくのプッチーニの美しい音楽を堪能できなかった残念な鑑賞体験でした。頼むから変な演出にしないで~。

(出演)

※一部ウムラウト等の補助符号が表記できていません

トゥーランドット:Anna Samuil

リュー:Evelin Nowak

カラフ:Brian Jagde

ティムール:Grigory Shkarupa

皇帝アルトゥム:Floroan Hoffmann

ピン:Bernhard Hansky

パン:Andres MGarcia

ポン:Gonzalo Hamel

役人:Friedrich Hamel

指揮:Giuseppe Mentuccia

演出:Philipp Stolz

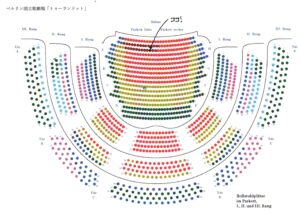

◇座席

前から3列目のほぼ中央。

字幕は、高いプロセニアムの上部に独語、英語の2言語が併設されているのですが、この座席位置からは推定60度ほどの仰角でとても見づらいものでした。

座席は横並び30席くらいで間に通路がなく、前後の幅も狭い(日本では消防法上あり得ない)。なので、遅れて来ると手前に座っている方に一旦立ち上がってもらわないとなりません。

と、文句ばかり並べていますが(笑)、劇場内はそれほど華美ではないものの煌びやかで雰囲気のあるものでした。

チケットは旧来のもぎり式。こちらの方が親しみを感じます。

◇劇場建物について

この歌劇場は18世紀半ばにプロイセン王フリードリヒ2世の命により設立されたもので、その約100年後の火災による焼失からの再建を経て今に至るもので、建物はギリシャ神殿のファサードを模した新古典主義建築。ちなみにベルリン市内にはこの新古典主義建築があちこち点在しているので、目印にするのは危険です(方向音痴)。

最初に見たのが夜でわからなかったのですが、翌日の日中に前を通るとピンク色の外壁でした。