14時開演 びわ湖ホール大ホール

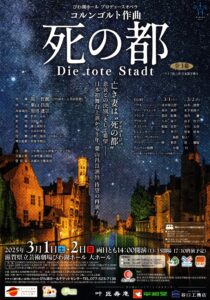

11年前のプロデュースオペラの再演、コルンゴルト作曲の「死の都」。

11年前のプレミエ時は、当時在籍していた合唱団の合宿と重なり行けなかったので、今回が初めての鑑賞でした。

ストーリーは、愛妻マリーの死を受け入れられず、「引きこもり」になっている主人公パウルが、亡妻に瓜二つの踊り子マリエッタと知り合うものの、境遇の違いから罵り合いになり、マリエッタを殺害してしまう——が、それは夢での出来事であり、それによりやっと妻の死を受け入れることができ、「死の都」ブリュージュを去っていく、というもの。

やや地味なストーリーで、予習で観たプロダクションには今一つピンとこなかったのですが——しかし、実際に劇場で鑑賞すると、オーケストラも歌手も素晴らしく、オペラに生で接する喜びに浸ったひとときでした。

オーケストラの立体感ある響きとコルンゴルトの美しい音楽。

阪マエストロの指揮は内声までよく聴こえ、複雑な音楽のすみずみまで享受できるもので、音楽の流れもよく、非常に心地よく聴くことができるものでした。例えば、小さい箇所ですが、第一幕のマリーの亡霊が歌う場面で、ピアノがよく聴こえ(通常オケ中のピアノはあまり聴こえないものですが)これが「追憶」を連想させる響きで、歌詞の内容との一致に感嘆。このときまだ23歳であったコルンゴルト、やがて映画音楽の祖となるその才能にも感嘆です。

歌手陣も充実。なにより主役パウルの清水徹太郎さんの透明感あるテノールが素晴らしい。感情の機微もよく反映された美しい声は、歌いっぱなしの場面でもずっと聴いていたい、と思わせてくれるものでした。この役はワーグナー歌い(ヘルデンテノール)が担うことが多いようですが、オペラで扱う題材としては狭小な印象のこの作品、強い声で大袈裟に歌われるよりは、リリックに歌われた方が内面の吐露という意味でもしっくりくるし、また聴き疲れもしない、とも感じました。

ごく個人的な感想ですが、徹太郎さんの歌を聴いていて、藤田真央さんのピアノとの共通性を感じました。激しく強い印象の作品を演奏しても変わらぬ美しさ。その作品の定型的な演奏とは異なっていても、唯一無二の説得力がある。そして常に期待を超えたパフォーマンスを披露してくださる——お二人とも私の激推し演奏家です。

と、話を戻します。

絶対的信頼感のマリー/マリエッタの森谷真理さんももちろんの素晴らしさ。先述の第一幕マリーの亡霊の歌唱(泣きそうになりました)とこのオペラの最大の山場、第三幕のアリアの鬼気迫る歌唱は強く印象に残るものでした。

家政婦ブリギッタの八木寿子さん、友人フランクの黒田祐貴さんも安定の演唱。黒田さんは芸文センター「メリーウィドー」以来でしたが、その「メリーウィドー」同様、前回の「死の都」ではお父様の黒田博さんが同役だったとのこと。お父様とは印象が異なりますが、上背があって舞台映えもよく、今後も色々な役で観て聴いてみたいバリトンです。

第二幕に登場する、マリエッタの道化師一座のフリッツ晴雅彦さんの「ピエロの歌」。歌唱としてはやや不安定でしたが、それを「味」に変える流石の演技力。この「コンメディア・デッラルテ」の箇所は、トゥーランドットのピン・パン・ポンの場面に音楽も似ていて、暗いテーマの物語に一時の憩いをもたらすものでもありました。

幕切れは、パウルが長年引きこもっていた家を出ていった後、家政婦ブリギッタが最後の灯りの蝋燭を手に持ち、舞台前面にゆっくりと歩き立ち止まる、というもの。八木さんの落ち着いた佇まいとも一致し、また、観客の意識がその一点に集まる極めて印象的なものでした。どうせなら吹き消して欲しい、とも思いましたが‥。

舞台は、第一幕がパウルの屋敷、第二幕冒頭パウルの夢の世界に入るところから、その設えが瞬時に後面に引き下げられ、舞台下から修道院に続く階段と思われる設えが上昇。そのダイナミックな舞台転換には感嘆(欲を言えばもう少し素早く上昇した方が進行がスムーズ)。新国立劇場同様、四面舞台の機構が活用されたこの劇場ならではの演出です。

と、しかし、1月に観た「三文オペラ」同様、栗山演出の「正面を向いて棒立ち」で歌うのにはやはり違和感。余計な演技がないので歌に集中でき、声も響きやすいので歌手への負担は少ないとは思うのですが——と、これは翌日の「ワークショップ」での、再演出を担当された岩田達宗氏の話が非常に興味深いものでしたので、後述したいと思います。

カーテンコールは大喝采。久しぶりに「ブンダバー(Wunderbar=素晴らしい)」オジサマも吠えていらっしゃいました(笑)。

幕が下りてから、キャストが登場するまでかなり間があったこと、合唱団を並べるため?先述の第二幕の階段を再び上昇させるのに時間がかかったこと、など流れの悪さを感じたりもしましたが(「竹取物語」もそうでしたが、流れが滞る何らかの原因があるのでしょうか?)、華やかに盛り上がっての終演、大満足でした。

◇座席

1階O列下手側。

友の会をやめているため意中の席は買えないのですが、問題なくよく見える席でした。

◇演出について(3月2日11時~演出家 岩田達宗氏によるワークショップ)

チケット提示で無料の恒例ワークショップ。これを聞いてから鑑賞すれば、さらに深く楽しめたであろうと思える充実の内容でした。以下箇条書きにて。

・日本語の題名は「死の都」だが、「Die tote Stadt」を正確に訳すと「死んだ町」。

・ベルギーの詩人で作家のローデンバックの小説「死都ブリュージュ」が原作。しかし、この小説は、主人公が「マリエッタ」を殺して終わり。救いがない。

・オペラ化するにあたり、台本作家のパウル・ショット(=コルンゴルト父子)は、殺したことは夢であった、という「夢落ち」で終わらせることにした。現在も演劇などでよく使われる「夢落ち」の手法はこの作品が世界初。

・この「夢落ち」は、当時席巻していたフロイト「夢分析」の影響を受けたもの。

・第一次世界大戦で3,400万人もの死者が出たヨーロッパで、この作品は人々の癒しとなった。

・パウルは引きこもることができる富裕層(FIREでNEET?)、対してマリエッタは不遇を自らの力で切り開いた強い女性。そのことが第三幕「マリエッタの歌」で表現されている。

・栗山昌良の演出は「表現主義」。これは、非現実、反写実、反自然を意味し、「すべては表現でなければならない」との思想によるもの。歌手が向き合わないことにより、緊張感をもたらし、それが様式美であり、違和感のないものとなっている?(←しかしこれにはやっぱり「違和感」ですね。表現主義?私は近松門左衛門の「虚実皮膜の間」の方がしっくりきます)

・パウルの屋敷に置かれた、ツリー状の花の飾りは、ベックリンの絵画「死の島」からの着想。この絵に描かれた糸杉は死者との交信を意味しており、花のツリーはその糸杉に寄せたもの。(←「死の島」は昨年ベルリンで観たばかりで感慨深し。観ていてよかった)

ところで、この作品の舞台、ベルギーのブリュージュは、13世紀ころに毛織物の交易で栄えていたものの運河が北海から流れてきた土砂で埋まり船の航行ができなくなると次第に衰退し、「死んだ町」となっていた。しかし、19世紀末以降再び脚光を浴び、現在では「北のヴェネツィア」とも呼ばれ、世界遺産にもなり、ベルギーを代表する観光地となっているとのこと。

なぜこの町が復活したのか?気になったので帰宅後に調べたところ、このローデンバックの小説が「フィガロ誌」に連載され、人気となったことがそのきっかけだったとわかりました。衰退したことで開発の手が入らず歴史が止まり、当時の美しい街並みが保存されていたのですね。運河の土砂もこのときから除去されていったようです。