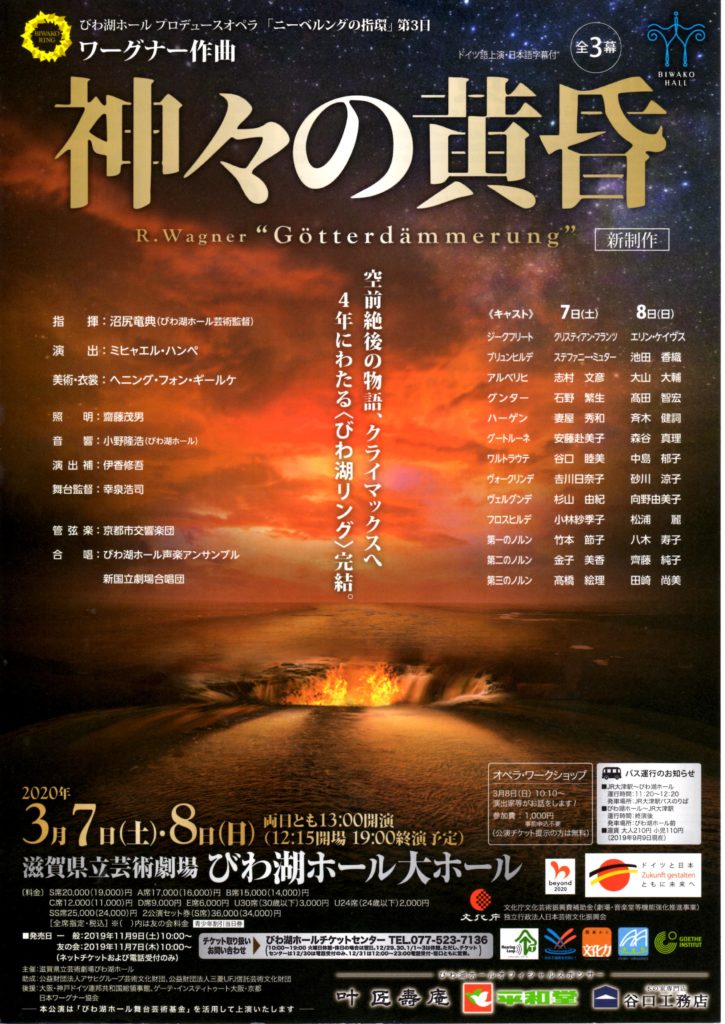

13時開演 びわ湖ホール

上演から1ヶ月以上経過してからこの記事を書いている訳ですが・・

今や伝説のようになっているのでしょうか。無料配信の先駆けともなったびわ湖リングの完結編「神々の黄昏」。

本来ならば3回鑑賞するはずでした。ゲネプロと本番2回。

数多く足を運ぶコンサートの中でも、一年で最も楽しみにしているのが、この3月のびわ湖ホールのプロデュースオペラなのです。

2月半ばから、まず公立ホールでの公演から次々と中止が決まっていっていたので、覚悟はしていましたが中止を知ったときは悲しかった。自分が鑑賞できないことだけでなく、関わってこられた演奏家、制作スタッフの方々のことを思うと何とも言えない無念な気持ちになりました。

そんな中、無料配信を行うとの情報を得て「とりあえず、観れる!」と。嬉しい、というよりなんだかホッとした気持ちになりました。

今回も前向きな解決策を迅速に打ち出してくださって、さすが私の愛するびわ湖ホールです。

一日目は、予約していた琵琶湖ホテルの部屋にて鑑賞。(ホテルをキャンセル、という考えは私たち夫婦にはありませんでした 笑)

PCとBlueToothスピーカをホテルに持ち込み、スマホで対訳プロジェクト、さらにプログラムの解説を読みながらの鑑賞。これは作品理解という点では、ホールで鑑賞するより良かったと思います。

明けて2日目は自宅にて。PS4でYouTubeをTVにつなぎ、今度はPCで対訳プロジェクトを見ながら鑑賞。

ホールではないので自由に動けたはずですが、両日ともほぼ張り付いて観ておりました。(翌月曜日、ひどく肩が凝っていたのはこのせいですね 笑)

ト書きも含めた台本の和訳を見ながら鑑賞できたので、このプロダクションは本当にワーグナーの台本通りにつくられてる、ということを知ることができました。それに、鑑賞途中で迷子(台本のどのあたりかわからなくなる)になっても、流れてくるライト・モティーフでどの場面かすぐわかる、という面白さも発見できました。

映像技術を駆使した舞台は映画のように美しく、ワーグナーが意図し目指した舞台はまさしくこれだったのではないかと、そしてありえないことですが、もしルートヴィッヒⅡ世がこの舞台を観たらどう思うのだろうか、などと考えたりもしました。

そして何より感じたことは、映像を通してでも舞台の凄さは十分伝わってくるのだということ。3幕の終盤になると、歌手、演奏家の集中力の塊のようなものが束になり画面を突き抜けてまっすぐこちらに向かってくるようでした。

ワーグナーの音楽そして物語からのカタルシスと、観れてよかった、聴けてよかった、という嬉しさと、でもこれをホールで生で鑑賞できたらどれほど感動したことだろうと思う無念さと(地団駄を踏みたいくらいでした)、いろんな感情がごちゃまぜになって最後は涙が出ました。

そして、カーテンコールが無音であることで初めて「無観客」を意識したのですが、途中の拍手やBravoを排したワーグナー作品であったことで、無観客でも違和感なく楽しめたのではないかとも思いました。無観客上演にも耐えうるワーグナーの楽劇!素晴らしい。

後日SNSでいろいろな記事を読みましたが、その中で「今まで日本で最も多くの人が観たオペラになった」という文章を見つけて、ハッとしました。

確かに、1,700人程度収容のホールで数回上演しても、録画をEテレやBSで流しても、この無料配信で見た人数には及ばないでしょう。日本でこれだけ多くの人がオペラをリアルタイムで同時に観るということは、これまでになかったことですよね。

その上で今までのことを思うと、これまでのリング・チクルスの3つのプロダクションは映像化もされておらず、膨大な時間と予算と労力、そして情熱をかけて上演した作品を鑑賞することができる観客は2日合わせてもわずか3,400人程度だったわけで、ひどく勿体ないことだったのですね。

その意味でも、これからのオペラ、クラシックコンサートへ大きな一石を投じた公演だったと思います。そして今現在たくさん行われている無料配信によって、コロナ禍を脱した将来、クラシック音楽鑑賞の環境がどのように変わっていくのか、楽しみに注視していきたいと思います。