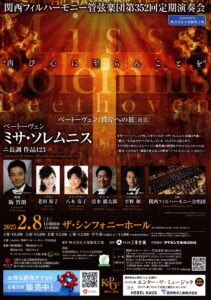

14時開演 ザ・シンフォニーホール

1年半振りの定期演奏会登壇は、ベートーヴェン「ミサ・ソレムニス」。

この作品を歌うのは13年振り。

あまりメロディアスでない音楽と無理な音域、フーガのややこしさ等々で、何度もやめようと思いつつ、本番前にオーケストラとソリストが入ったところでやっと全体像がつかめ、素晴らしい音楽だと理解——というプロセスは前回とまったく同じ。

なのですが、今回特筆すべきは、4名のソリストの素晴らしさ。

何度も聴いている方々で、しかも好きな声の方ばかりだったのですが、実際間近で聴くと(ソリスト立ち位置は合唱の前)、感動的でした。

老田裕子さんの清々しいソプラノ、八木寿子さんの深く濃密なアルト、清水徹太郎さんの澄み切ったテノール、平野和さんの威厳ある深々としたバス——これぞソプラノ、これぞアルト、これぞテノール、これぞバス——ソロが入るたび込み上げる幸福感。

4名ともヴィブラートの少ない歌唱で、アンサンブルのバランスも素晴らしい。年齢(45歳前後?)も近く、充実期にある方々。これ以上ない理想的なキャスティングであったと思います。

合唱は「グロリア」と「クレド」の間に一度着座したものの、それでも各40分程度の長い立ち時間。しかしあまり疲れを感じなかったのは、このソリスト陣の歌唱による癒し効果によるところが大きかったと思っています(半分観客)。

阪マエストロの指揮で歌うのは初めてでしたが、本番で感じたのは、構成力、音楽の組み立ての素晴らしさ。オーケストラと声楽とが複雑に絡み合うこの作品が、すっきりと見通しよく提示されており、また、それぞれの章の音楽の描き分けが明瞭であり、長さを感じさせないものでもあったと思います。

最初のマエストロ練習時、「クレド」のフーガの滅多やたらと速いテンポに面喰い、「試されている?」と感じましたが、もちろん意地悪をされていたわけではなく(笑)、これくらいのメリハリが必要であったのだと理解しました。

練習時の理解困難な「阪語」と、入りは示してくださるものの「ここぞ」のタイミング(打点)がわかりづらい指揮とで、正直歌いやすくはなかったのですが(スミマセン)、やはり日本を代表するマエストロであると感じた次第です。

なお、公演が終了し、楽屋に戻って一息ついて時計を見ると、まだ15時半前。5分押しの開演とカーテンコールの時間を差し引くと、演奏時間は75分ほど? 通常90分くらいなのですが--長さを感じなかったのは実際に長くなかったから、でもあったようです(笑)

さて、今回の特筆事項はもうひとつ。

合唱にびわ湖ホール声楽アンサンブルの方が各パート2名ずつ入られたこと。

これは歌唱上大きな助け(無理なところは出さない、が可能)であり、またびわ湖のオペラ鑑賞やジルヴェスター合唱団で親近感を感じている方たちなので嬉しくもあり——はい、もちろん話し掛けました(笑)。バリトン市川さんに「三文オペラ」のお話を聞けたのは収穫。

◇その他

内輪の打ち上げに参加。店内の近くの席に東条先生が座っておられてドキリ。どんな批評をいただけるのか、ドキドキです…。