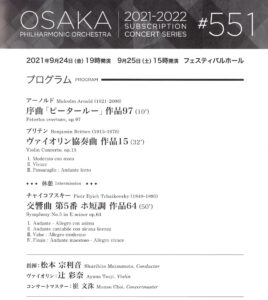

19時開演 フェスティバルホール

2か月ぶりの大フィル定期演奏会は、若い指揮者、若いソリストによる素晴らしい演奏会でした。

本来は若手イギリス人指揮者のアンガス・ウェブスター氏(1999年生まれ!)の予定が来日が叶わず、代わって指揮台に上がったのは今年28歳の松本宗利音氏。往年のドイツ人指揮者カール・シューリヒトの夫人による命名で「宗利音」で「シューリヒト」。シュールなキラキラネームですが(だってそれ苗字だし)、抜群にキャッチーではあります。

実はシューリヒト氏、私が登壇した今年6月の関フィル定期で、飯守泰次郎マエストロのアシスタントとして来られていて、その際「機会があれば松本さんの指揮する公演も是非聴いてみたいと思っています」とブログに書いていました。それがこんなにも早く実現してしまいました。(2021年6月18日(金)飯守泰次郎指揮/関西フィルハーモニー管弦楽団 第320回定期演奏会)

元々イギリス人指揮者のプログラムであったので、前半は今年生誕100年のアーノルドの序曲「ピータールー」およびブリテンのヴァイオリン協奏曲。

「ピータールー」は19世紀初めに実際に起こった、民衆の抗議集会に軍隊が突入し多くの死傷者を出した事件を描いた10分ほどの作品ですが、判り易すぎるほどの写実性に富んだ音楽でした。平和で豊かな人々の様子を描く曲想に、軍隊を表すスネアドラムが徐々に入って来てやがて相対する2つの曲想が交じり合わないまま進行していくという・・マーラーの異なった曲想がそれでも交じりあっている音楽とはまた異なる面白さがありました。しかし、ちょっと直截過ぎるかな、という気も(笑)

そして辻彩奈さん奏でるブリテンのヴァイオリン協奏曲。

攻撃的な印象すら与える超絶技巧の塊のような作品ですが、辻さんのヴァイオリンの素晴らしいこと!次々と繰り出される超絶技巧がどれもビシッと決まり、実に痛快な思いがしました。この作品はテューバやハープも入る協奏曲としては大編成であったのですが、そのオケにソロ・ヴァイオリンがかき消されることはなく、また後ろのヴァイオリンに埋もれることもなく、終始際立った音色で鮮やかに弾き切られて快哉!

辻さんの技量も素晴らしいけれど、オーケストラとのバランスをとる指揮者の力量も確かなものであったと思います。

そして、女性ソリストならではのお楽しみで辻さんのドレス。上下で分かれたデザインで、スカート部分がローラ・アシュレイのような花柄ーー或いはローラ・アシュレイそのものかも、と思ったのですがーーイギリスの作曲家に因んだ衣装にされたのだな、と見た目にも楽しめたのでした。

後半は王道の?チャイコフスキー5番。

実は先日のマーラー「巨人」が何故かその後もしつこく(笑)今も脳内再生されているのですが、そのマーラーの次々に異なる曲想が現れる音楽とは対極的に、ほぼ同じ主題が全編にわたって流れるこの交響曲は、その美しい旋律に感情を揺さぶられつつも、なんだかどっしりと落ち着いて豊かな気持ちで鑑賞できるものだな、と改めて感じました。やっぱりチャイコフスキーは素晴らしい!

シューリヒトさんの後ろ姿を見ていると、8月のオペラ指揮者セミナーを思い出してしまったのですが、若者に共通する指揮姿というものがあるのだな、と感じました。まだまだ真面目さが抜けない、まだ個性があらわれていない感じ。

しかしそれにしても、オーケストラという奏者の集まりは、目の前に立った人のイメージに合わせた音が出てしまうものなのか、この日の音色は非常に若く瑞々しいものでした。若者の音楽。熊倉優さんの音楽もそうでしたが、こういう音楽を聴く楽しみを持てたことは、コロナがもたらした良きことのひとつであるとこの日も実感したのでした。

◇その他

今回は「551回目」の定期ということで、大阪ならではのサプライズがあったそうです。

(辻さんのTwitterより拝借しました)