19時開演 京都コンサートホール 大ホール

私にとっては2年ぶりの海外メジャー・オケの公演。

指揮は、このオケの音楽監督で、いつか実演に触れたいと思っていた サー・サイモン・ラトル。

素晴らしい音色、素晴らしい演奏!

マエストロの醸す雰囲気によるものなのでしょうか、オーケストラ全体に、独特の柔らかくあたたかい響きがあり、そのふんわりとした土台の上に、管楽器のソロ、弦楽器のパートソロの澄んだ音色が突き抜けるように響いてくるのがなんとも美しい。ベルリンフィルやウィーンフィルとも異なる英国ならではの気品が漂っていて、この音楽空間を額縁に入れて飾り、ずっと愛でていたい——もちろん不可能なことですが、聴きながらそんなことを考えてしまいました。

前半は、ベルリオーズ、ドビュッシー、ラヴェルのフレンチ・プロ。

ドビュッシー「リア王の眠り」の靄に包まれたような模糊とした響きはこれまで聴いたことがないもので、オーケストラ音楽の多様性を感じました。そしてラヴェル「ラ・ヴァルス」。この退廃的で壊れかけたワルツ、独特のうねりの上に美しい響きの緻密なアンサンブルが組み合わさった演奏、もう素晴らしくて、どっぷりとその世界に浸りました。

ところで、この日の編成は、弦16-13-10-9-8。1stヴァイオリンから時計回りに、ヴィオラ→チェロ→2ndヴァイオリン という変則的な対向配置で、これまで見たことのない並びでした。

(奏者の人数を数えるのに結構エネルギー割いてしまいました。ブルックナーは不安になると数を数える癖があった、という話を思い出したりも・・笑)

マエストロはすべて暗譜。柔軟で躍動的な指揮。普段もっぱらベルリンフィル・デジタルコンサートホールのアーカイブで観ている、その人がいま目の前で振っている、というのがやっぱり嬉しかった。あのにこやかな表情も見たいので、ポディウム席と迷いましたが、メインはブルックナーなので正面席を選んでしまったのでした。

後半はそのブルックナーの7番。

ここでも音色の美しさとアンサンブルの素晴らしさを感じました。

金管が強音で演奏する箇所も、大きな音を鳴らして咆哮するのではなく、金管群で聴き合い、アンサンブルとして演奏している、という印象。その端正な音楽に、軍楽隊の国のオーケストラでもあるのだな、と感じました。

ところで、この交響曲の2楽章は、ワーグナー追悼の「葬送音楽」なのですが、「テ・デウム」の終曲と部分的に同じ旋律なのです。なので、「テ・デウム」の方を先に知っていた私としては、”non confundar in aeternum” と歌いたくなる箇所なのですが——それはさておき、この葬送の音楽を、エリザベス女王の国葬が終わって間もない英国から来たオーケストラが、安倍元総理の国葬(グダグダ感ありましたが)が終わったばかりの日本で演奏する、というのは、それ以前から決まっていたプログラムとはいえ、奇妙な偶然を感じてしまいました。

終演後は”Bravo”の声も聞かれ(最近少しずつ復活しています)大いに盛り上がりました。返礼ではなんとマエストロとオケが揃ってポディウム席にもお辞儀をしていたのには驚きました。日本の某新聞社のオケとは大違いです(笑)。

スタンディング・オヴェイションも起き、マエストロの「一般参賀」もありました。

◇アンコール

なし。やっぱりブルックナーの後にアンコールは蛇足ですよね、と改めて思いました(笑)

◇座席

3階席1列目下手側の中央寄り。

感覚的に先日の京響定期時に座った端の方が響きが良いように感じました。

それにしてもこのホールの設計、コンペの当選案ではありますが、何か変わったものを造ろうとする建築家のエゴが先に立ち、「音楽を聴く」という本来の目的が二の次にされている印象を受けます。

◇その他

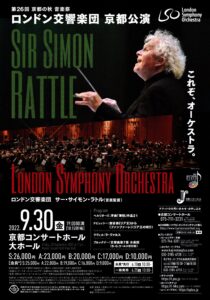

この公演は2年前の予定が延期されたもので、その時のチラシがこちら。

プログラムはマーラー「復活」。この5日前に同じホールで聴いたばかり。京都コンサートホールで、「復活」を聴き、サイモン・ラトルの演奏を聴いたので、2年前の予定が半分ずつ叶えられた格好です。しかし、合唱に関西の声楽家がずらりと並ぶはずだったこの「復活」、聴きたかったです・・