19時開演 ザ・シンフォニーホール

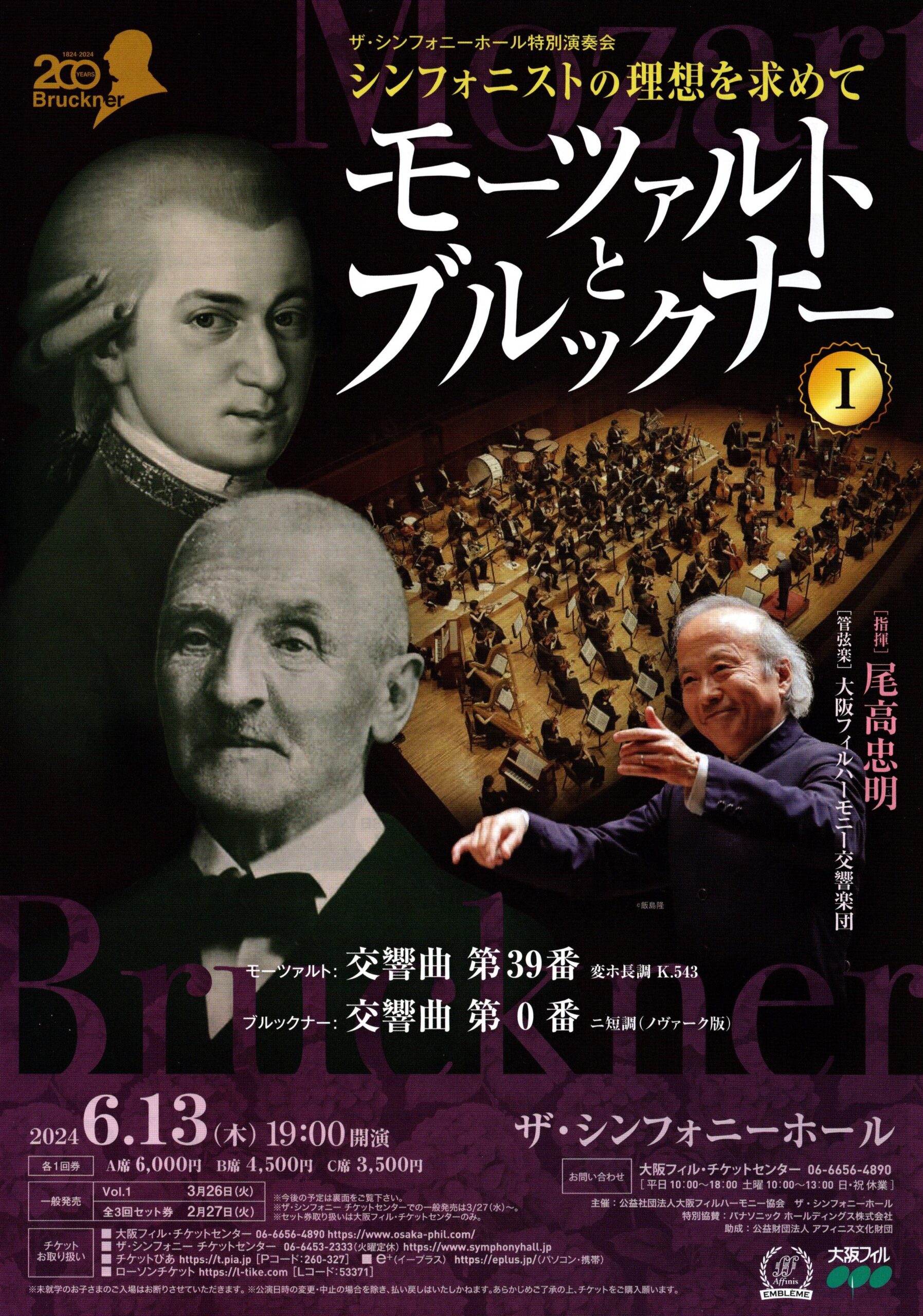

生誕200年のブルックナー・イヤーにちなみ、「シンフォニストの理想を求めて」というタイトルで、ブルックナーとモーツァルトの交響曲をカップリングした3回シリーズの演奏会。

この日が第1回目でした。

イヤーの今年、にわかブルオタ女子としては交響曲コンプリートを目指しているのですが、その大半を担ってくれるのが大フィル。この3回シリーズでは初期の3作品、0番、1番、2番が採り上げられており、いずれも演奏機会が少ない作品なので、コンプリートの大きな助けにもなります。モーツァルトの交響曲の方は、「三大交響曲」と呼ばれる39番、40番、41番。

書いては直し、を繰り返したブルックナーと、悩むことなしに書いたモーツァルトとの対照的な組み合わせ、でしょうか?

この日は、モーツァルト39番、ブルックナー0番のプログラム。

モーツァルトの39番は、他の2作品と3曲セットで作曲されたようですが(しかも3曲をたったの6週間で)、作曲経緯は不詳とのこと。

木管にオーボエがないという珍しい編成ですが、この演奏で最も印象に残ったのは、クラリネットとフルートの極々弱音でのアンサンブル。クラリネット演奏の拙い経験者として、ここまで音量を落とし、一定の音量を保って吹くのはかなりの難易度では?と感じましたが、しかしさすがで美しかった。弱音の「集中させる力」を感じる演奏でもありました。

さて、ブルックナーの0番。

実際には1番の後に作曲されたとか、0の付番がありやなしや、と音楽以外の解説に文字数が割かれる作品ではありますが——いやー、でも十分に「ブルックナー」であるこの作品、冒頭からブルックナー節炸裂で、のっけから持って行かれます。ちなみにヴァイオリンのトレモロ音型で奏でられるこの上下行を「第一主題ではない」と言われたのが原因でブルックナーは番号をつけなかったとか?

もしこれを「2番」としていたならば第九のジンクスは打ち破れただろうに、と思いもしますが——いやいや、そうなるとビビって9番になるはずの8番で潰えてしまったかも知れず、9番ファンとしてそれは悲しい——などと「たられば」を考えるのも楽しいものです(共感者少なめ?)。

この日は、大フィルの看板弦16型ではなく、14型のやや小ぶりな編成。

前半のモーツァルトが残った耳で聴いたせいなのか、この作品の特徴であるのか、室内楽的なアンサンブルで美しい演奏でした。2楽章アンダンテの甘美な歌。こんなに桃源郷な作品であったのかと陶然としました。と、ガラリと変容して3楽章のスケルツォのグルグル感がたまらない。4楽章の武骨ながら大団円的な結び——ブルックナーらしさ満載。

こんなに完成度が高いのに、世に問おうとしなかったのですね。性格だから仕方ない? でも後世ではちゃんと評価されていますよ、とブルックナー先生に伝えてあげたい。

やっぱりブルックナー大好きを認識したこの演奏会。大フィル様ありがとうございます。

もちろんこのツィクルスはセット買いしているので、8月に2番、11月に1番を聴きます。

◇座席

2階最後列の中央を買ったところ、前列のオジサマの頭でマエストロと弦の各第1プルトが全滅。シンフォニーホールの中央ブロックは座席を前後でずらしていないので前席がまる被りになるのです。なので、後半は空いている下手側に引っ越しさせてもらいました——2階席後ろの方はガラガラだろうと高を括っていたのですが、ブルオタ混雑エリアだったようです‥。