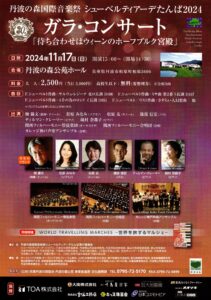

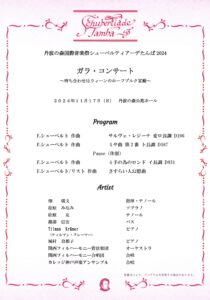

15時開演 丹波の森公苑ホール

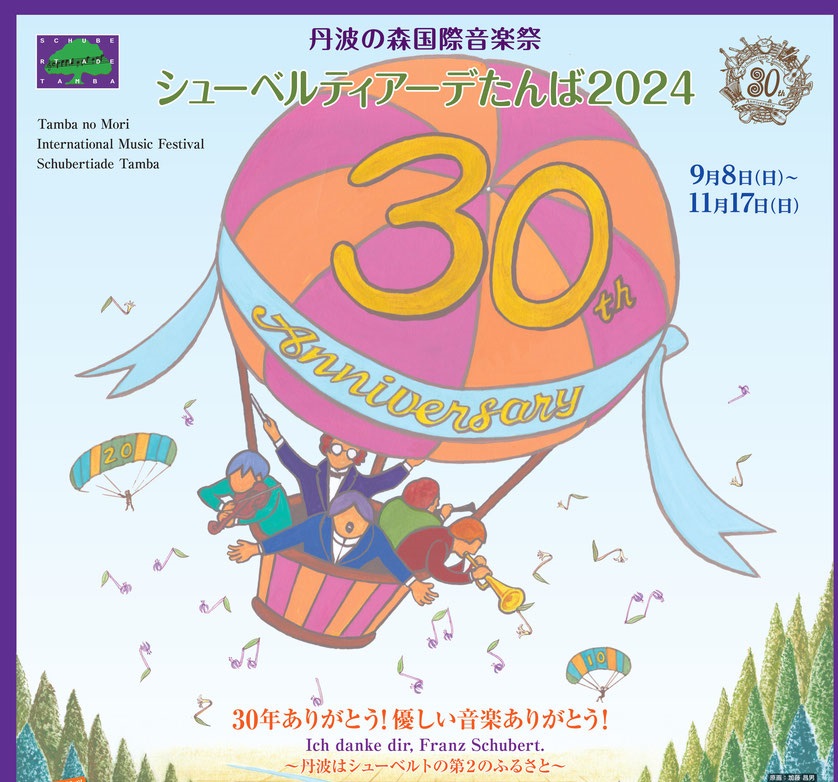

関フィル合唱団でご指導いただいている畑儀文先生が音楽監督をつとめる丹波の森国際音楽祭。今年は30周年記念で、関フィルとともに最終日のガラ・コンサートに出演させていただきました。

合唱団の出番はプログラム前半で、シューベルトのミサ曲第2番。舞台面積上オーケストラと合唱団が一緒には乗れないので、合唱団は客席の後部でお客様を挟みソリストと向かい合って歌う、という特殊な配置での演奏でした。

と、合唱はさておき(スミマセン)、音楽祭の雰囲気と観客として聴いた後半のピアノ演奏が素晴らしく、充実した一日でした。

会場である丹波の森公苑ホール前の芝生広場を囲むように、地元の食材やレストランなどの出店があり、児童合唱などのライブ、そのラジオ中継なども行われていて、多くの人で賑わっていました。地元の行事として根付き、30年間も続いているのはすごいことです。

会場でお弁当その他もろもろを買って食べたり、お店の人と交流したり(調理方法を教えてもらうなど)も楽しく、ちょっとした「フェス」の気分を楽しめました。

さて、話をホールに戻しますと——このコンサートは自分の出番のことしか頭になく、後半に演奏される曲目については殆ど頭に入っていない状態だったのですが——「4手のためのロンド」と「さすらい人幻想曲」、思いがけず名演に出会えました。

4手の演奏は、関フィル合唱団の練習ピアニストでもある城村奈都子さんとティルマン・クレーマー氏との連弾。プリモを弾く城村さんの笑顔そのままの生き生きとした演奏で、こちら聴き手もすっかり楽しくなってしまいました。

2曲目、リストの編曲によりピアノ協奏曲に仕立てられた「さすらい人幻想曲」は20分を超える作品で、これは素晴らしい演奏でした。クレーマー氏が奏でるベーゼンドルファーは、強い打鍵でもまろやかに響き、オーケストラとの音の調和も素晴らしい。ピアノがオケと被る部分のタイミングずらしの絶妙さ(よってオケの音量に潰されない)など、この作品がすっかり身の内に入っていると感じました。

畑先生の指揮も素晴らしく——先生に限らず、声楽家の方が歌の入らない作品の指揮をされるのを聴くのは初めてでしたが——やはり「歌心」、そして推進力。キャッチーな主題に導かれ、歌うように心地よく、そしてぐいぐいと進んでいく音楽を聴くのは楽しく、超集中で聴いてしまいました。自分の出番があったことを忘れるくらい(笑)

とはいいつつも、アンコールのシューベルト「至福」のメロディによる音楽祭の主題歌を、贅沢にオケの伴奏で歌って(やっぱり歌うのは楽しい)終演となりました。ホールを出るとやや激しく雨が降っており——お昼間はお天気が持ってよかった。楽しい一日でした。