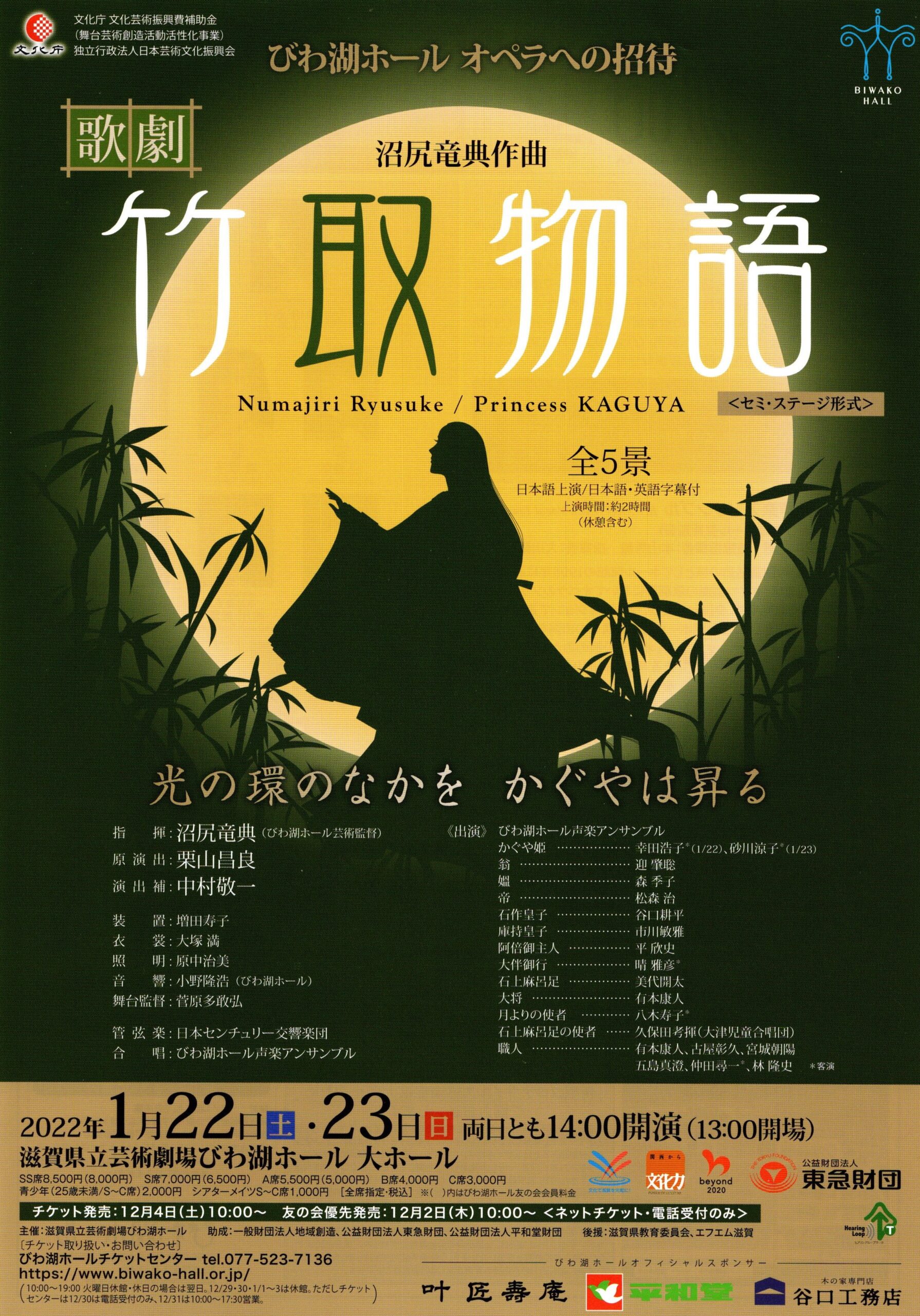

14時開演 びわ湖ホール大ホール

沼尻マエストロの自作オペラ「竹取物語」

ワーグナー同様、2日間とも鑑賞しました。

びわ湖ホールでは7年ぶりの再演ですが、私は初めての鑑賞でした。

終盤の合唱「光の環の中を」と「エンディングコーラス」はジルヴェスター合唱で歌わせていただきましたし、なにしろ沼尻マエストロの作品なので(笑)いつか観たい、とずっと思っていました。一昨年上演される予定がコロナで延期、今回の公演となりました。オミクロン株の感染が急拡大する中ではありましたが、無事開催されてよかったです。

誰もが知るストーリー、美しく楽しく分かりやすい音楽、そして感動のラスト。

マエストロの知識の豊富さ、世の中を俯瞰する広い視点やユーモア、ウィット・・合唱練習やセミナーなどで知り得る範囲ではありますが、そういったものがこのオペラ作品に詰まっているように感じました。

そして、台本も作成した作曲者自身が指揮をして上演する、それが日本を代表する指揮者であるという、これはすごいことだと思っています。

舞台はセミ・ステージ形式で、ステージ上にオーケストラと指揮者、その前にキャストのアクティング・ゾーン、オーケストラの後ろのひな壇に合唱。後ろにプロジェクターで風景や場面が映し出されるという構成。大道具はなく、オケの左右に竹林が設えてあるのみでしたが、これで十分、と感じました。

特に記憶に残った部分を以下記します。

歌手の皆さんの演技巧者ぶりも素晴らしく、なかでも翁(おじいさん)役の迎肇聡さんのバリトンの美声とセリフの明瞭さは際立つものがありました。昨夏はカッコいいエスカミーリョで拝見しましたが、今回は完全にお爺さん(笑)。森季子さんの媼(おばあさん)との腰も膝も曲がった老夫婦ぶりは名演でありました。

合唱曲「子守歌」、ブラームスの子守歌を彷彿とさせるメロディラインとハーモニーの美しさに心奪われました。このメロディが終盤再現されていたので、「姫の成長」のライトモティーフなのかもしれません。

帝が登場する4幕の前の3幕幕切れに帝のライトモティーフが現れたのも2日目に気付き、あと何度か聴けたらもっと色々と発見できて楽しめるのに!と残念な思いが募りました。

もっとも楽しかったのは、やはり3幕の求婚者5人(4人)による「プレゼン」の場面。天竺=インド風、蓬莱=中国風の音楽、ニセの蓬莱の玉の枝を作った職人集団「トンテンカンテン」、何度も「かぐや姫~」と歌うのを姫が指揮者の腕を掴んで演奏をやめさせる、「火鼠の皮衣」を燃やす場面は「指環」ローゲ炎のパロディ・・本家は岩山や城を燃え上がらせる業火ですが、ネズミの皮とはこれまた小さい~(笑)。知っている優越感にもちょこっと浸れる仕掛けにニヤリ、でした。

そしてなんといっても、当て書きの晴雅彦さん演じる、おネエキャラの大伴行幸、「女なんか大っ嫌い」のブチ切れは大爆笑!

5人目、石上麻呂足は、ボーイソプラノ童子の使者が「お亡くなりになりました」チーン(お鈴)。いわゆる「ナレ死」。マーラー巨人3楽章の葬送行進曲の引用かと思われるこの音楽はニ短調と推測。このメロディも耳に残っていて鼻歌で歌っています(チーン!込みで笑)

あらゆるお笑いの要素が盛り込んであって、これは確かに「ドリフ」。マエストロの笑いのセンスはあらためて素晴らしい!と思いました。

4幕からは帝が登場し、シリアスな場面になっていくのですが・・

帝はジルヴェスター時と同じ松森治さん。バスの威厳ある声質で、能の謡のような表現もあり、なるほど、と思いましたがーージルヴェスターの練習時、マエストロが「ここは尾崎紀世彦とか上条恒彦のように歌って」と自ら歌って指導(上手い)、その後の松森さんの歌唱が素晴らしくて皆で拍手ーーそんなことを思い出していました。

5幕の月よりの使者、八木寿子さん。白い豪華な衣裳で合唱ひな壇の上部に登場。迫力あるアルト・ヴォイスで超「上から目線」の物言いはまるでトゥーランドット姫のようでした。(求婚者に無理難題をつきつけるところ、物語に共通点がありますね)

そして、忘れてはいけない「かぐや姫」!

このプロダクションでは、姫のみがダブルキャストで、1日目は幸田浩子さん、2日目は砂川涼子さんでした。どちらも日本を代表するプリマドンナ。小柄な美人も共通点。幸田浩子さんに当て書きだったようで、コミカルな面もある姫は幸田さんのイメージですが、砂川さんもさすがで、演技もつややかな通りのよい声も素敵でした。

エンディングの声楽アンサンブルのマスクなしの合唱の迫力に大感動!マスクがないとこんなにホールいっぱいに響くのだ、とコロナ禍以降初めて味わう透明感あふれる歌声の重なりに圧倒され落涙。一方、この曲は歌えるので黙っておられず、マスクの下でコッソリ一緒に歌ってしまいました(スミマセン)

音楽や演出について、感じたこと、気づいたことを、忘れないためにに長々と書き連ねてしまいました。しかし、元々容量の少ない記憶力には限界があり、その場限りで終わってしまう舞台芸術の儚さも感じているところです。再演されるとしても何年後かわからないですし、DVDでも発売されると嬉しいのですが。

それにしても、日本の、日本語のオペラはやっぱりいいですね。この作品がセリフ、歌詞とも非常に分かりやすくつくられているということもありますが、字幕を見ずとも楽しめるのが何よりもよく、ダイレクトに伝わってくるものがあります。衣裳も日本人であれば当然誰にでも似合うので、違和感なくなじみのある世界にすんなり入っていけました。

そういえば、もっとこのような作品がつくられたらよいのに、と以前にも考えたことがありましたっけ。

(オペラ「浦島太郎」←妄想です)

お伽噺もいいですが、実在人物の「お市の方さま」とか「ガラシャ夫人」とか、ドラマティックでオペラ向きですよね。ガラシャ夫人はキリスト教徒なので、合唱曲とも相性よいのではないでしょうか?・・とまた妄想しております(笑)

マエストロは指揮活動だけでお忙しいのでしょうが、この1作だけではもったいない!また次の作品を期待しています。

◇座席

1日目:1階M列下手通路側 申し分ない。パルジファルも同じ席(笑)

2日目:4階最前列下手側 手すりが邪魔。次回4階席を取るときは2列目以降で。

◇その他

ホールのスポンサー、叶匠寿庵の限定品「竹取ぷりん」。ホワイエで販売されていました。

1日目の帰りに買おうと思ったら売り切れだったので余計買ってみたくなり(笑)2日目の開演前にGET。上に薄い羊羹の載ったプリンでした。カラメルの苦みもGood!