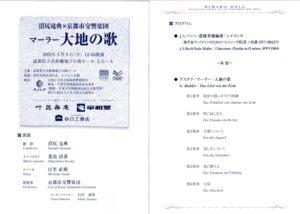

14時開演 びわ湖ホール大ホール

2週続けてのびわ湖ホール。

オペラ劇場で聴く「大地の歌」のなんと素晴らしかったこと!

沼尻マエストロと京響のマーラーシリーズ。

この「大地の歌」こそが、長年オペラを共に演奏してきたマエストロと京響の真骨頂ではなかったかと思います。

実は2020年9月の大フィル定期でも、沼尻マエストロが振る「大地の歌」を聴いており(2日連続で)、その際もオーケストラと独唱のバランスの良さ(独唱がよく聴こえる)に、流石!と思ったのですが、それを凌ぐ素晴らしさでした。

まず歌手が素晴らしい。

宮里直樹さんの美しく声量たっぷりのテノール。そして、初聴きのメゾ、重島清香さん——重島さんは、ドイツの大学院を出た後もずっとドイツで活動され、日本での演奏は今回が初めてだったとのこと。今回は4日間の滞在で一時帰国されたそうです——声質、表現力、存在感、どれも素晴らしいものでした。

ピットの床面を舞台と同じ高さまで上昇させ、舞台の前面を広くとっていたのは、この床に歌手が自分の声を聴くための音響反射板の役割を持たせていたものと推測(合唱での経験として、天井よりも体に近い床からの方が反射音がよく聴こえるものなのです)。また、ピット上の天井に音響反射板が設けられているこのホールは、この位置でオーケストラを背負って歌う場合も有利だと思われました。

と、びわ湖ホールの利点も感じつつ——それにしても、歌手の声量とオーケストラの音量のバランスの絶妙さ!オケと歌が被らない、ギリギリの線を攻める沼尻マエストロ。この制御の巧みさで、オーケストラの豊潤な大音量も、歌手の美しい声の響きも存分に堪能することができました。京響の響きもいつもながら素晴らしい。

歌手のお二人は、歌唱以外の表現力も素晴らしく、「ほろ酔い」の表情も巧みな宮里さん、遠目にも分かる陰と陽のオーラを放つ重島さん。字幕はなかったものの、歌の内容が見ているだけで伝わってくるものでした。「字幕追い」をしない分、歌手の演唱に意識を集中できたので、なくて正解だったとも思います。

「大地の歌」は第8番「千人の交響曲」のあとに書かれたものですが、賑々しい8番(でも大好きです)とは趣を異にし、最終曲「告別」などは枯淡虚静の境地。マエストロがプレトークで仰っていたように、中国の山水画の景色——山奥の東屋で琴を奏でる詩人の画——が浮かんできました。

前半に置かれたのは、バッハ「シャコンヌ」無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番を斎藤秀雄氏が管弦楽に編曲した作品。桐朋学園での教育目的で書かれたもので、小澤征爾氏が斎藤秀雄メモリアル・オーケストラ(サイトウ・キネン・オーケストラの前身)の演奏会のアンコールで演奏し、話題となったものとのことです。

胸が締め付けられるような音楽ですが、これがオーケストラとなると冒頭は「全員で号泣」の感。

それにしても——ヴァイオリン一挺だけの音楽に、これだけの要素が含まれている——バッハの凄さとともに、その編曲の巧みさ、説得力にも感嘆しました。斎藤秀雄氏の没後50年や昨年亡くなられた小澤征爾氏の追悼の意味合いもあったようですが(プレトークでは選曲理由の説明はなし)、一昨年には飯守泰次郎氏、今年になって秋山和慶氏、と斎藤秀雄門下の指揮者の方が次々と旅立って行かれたことに、つい思いが及んでしまうものでもありました。

◇座席

3階2列目下手側。

通路側で視界良好。

◇その他

今回もマエストロのプレトークがありましたが、前2回とは異なり、チラシに予告の記載あり。

いつもの噺家風、軽妙でユーモアのある解説は鑑賞の助けになり、かつ楽しいものでした。次回は「9番」とのことですが——気になるのは、以前のプレトークで「シリーズの最後は9番に決めている。スコアの最後に『死に絶えるように』と書いてあるから笑」と仰っていたこと。まだ2,3,5番が残っているはず——ここはひとつ「死に絶えたあとに『復活』」という、マエストロらしいアイデアで2番をやっていただきたいです。一般合唱募集に期待!(妄想膨らみ過ぎ笑)