19時開演 ザ・シンフォニーホール

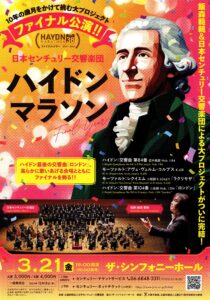

飯森マエストロとセンチュリー響が10年に亘って紡いでこられた、ハイドンの交響曲全曲演奏&録音プロジェクト「ハイドンマラソン」。その最終回でした。

私がハイドンマラソンを聴いたのは、会場がいずみホールであった頃(このブログを始める前)に2回、そしてコロナで一旦すべての演奏会が止まった後、日本で初めて開催されたオーケストラの公演となった2020年6月20日のMH.19(←折り返し地点だったのですね)、大西宇宙さん目当ての昨年5月10日 MH.35、そしてこの日を含めて計5回。少ない気がしなくもないですが、ともかくこの日、ファイナルを見届けることができました。

ホワイエには、コンプリートされた観客の方へのプレゼント・コーナーや、ハイドン先生(に扮装したスタッフ、顔は紙製のお面で「視界ゼロ」のボヤキ笑)とのツーショット写真撮影コーナーなどが設えてあり、にぎやかなお祝いムードであふれていました。

プログラムは、前半が第84番とモーツァルトの合唱作品「アヴェ・ヴェルム・コルプス」および「レクイエム」より「ラクリモザ」。後半は最終交響曲の第104番「ロンドン」。

交響曲はいずれも祝祭的な華やかさと明るさがあり、最後を締めくくるのに相応しい作品でした——と、聴いている最中は、ハイドンが施した様々な工夫を感じる箇所や、ハッと心を掴まれる箇所がいくつもあるのですが、残念ながら時間の経過とともにほぼ記憶を喪失してしまい——音楽を語るにはかなりの記憶力が必要であると痛感させられるのがハイドン作品でもあります。

と、しかし今回の目的は、前半の後ろに置かれたモーツァルト。

6年前に一時在籍していたセンチュリー合唱団、そのときのメンバーの方々に加え、今回新たに入団された団員の中に親しい方もおられて、その合唱を聴く(見る)のがこの公演の大きな目的でした。なぜハイドン作品ではなく、モーツァルトなのか?の疑問はあるものの、70名弱の合唱団のハーモニーは会場を満たす厚みのある響きで迫力あるものでした。統率の取れた語尾の処理など、マエストロの意志が反映されたものでもあったようです。

話が前後しますが——最終曲「ロンドン」が終わった後、スタッフがゴール・テープを持って来て、マエストロがテープを切り、金テープキヤノン砲でのお祝いがありました。その後、マエストロのアフタートーク。このプロジェクトを始めた際には、かなりの批判もあり——「全部やるなんて、中には駄作もあるだろう」と言う評論家もいて——「とんでもない、駄作であれば楽譜が残っていることはあり得ない!」と、かなり強い口調で仰っていて、マエストロの強い信念を感じました。私個人としては、ここから更に飯森マエストロでセンチュリーのサウンドを磨き上げていっていただきたい、これで終わるのは勿体ない、と思ってしまうのですが、そうはならなかったのが——やっぱり残念です。

ところで——終演後に合唱団の「出待ち」をするつもりでしたが、合唱は前半で終わってしまうので、皆さん帰ってしまったのでは?と思いながらホールを出たところ、お会いしたかった方々がちょうどこちらに向かって歩いて来られるところでした。聞いたところ、出番が終わったら大半の合唱団員は帰ってしまったけれど、自分たちはモニターで最後まで見届けた、とのこと。「さすが私の友達!」と思った次第です(どっちを褒めている?笑)。

◇座席

1階中央ブロック下手通路側。

2階席は売り止め。この日1階席はほぼ埋まっていましたが、このシリーズでは珍しいことであったようです。何だか申し訳なく思ったりも‥。