18時開演 大阪倶楽部

先月に続き、テレマンの月例演奏会。

今回は弦楽アンサンブルのプログラムでした。

前半にテレマンとヴィヴァルディの作品。

数少ないヴィオラ協奏曲のひとつ、テレマンの「ヴィオラ協奏曲」や、ヴィヴァルディ「四季」のあとに続くヴァイオリン協奏曲「海の嵐」が聴けたのは収穫でした。「四季」は元々、全12曲で構成されるヴァイオリン協奏曲「和声と創意の試み」の最初の4曲が切り取られたもの、というのも初めて知りました。「四季」によく似た音型も登場し、キャッチーな音楽。いつか全曲通して聴きたいものです。

続く「2つのチェロのための協奏曲」は、その題名通り、チェロ2台が前面に出てきて、掛け合い、重奏しながら進んでいく音楽で、チェロお二人がコンタクトを取りながら演奏する様は見ていても楽しいものでした。アンサンブルの様子が間近で見られるのも、室内楽のサロンコンサートの魅力のひとつです。

後半は、有名なチャイコフスキーの「弦楽セレナーデ」。

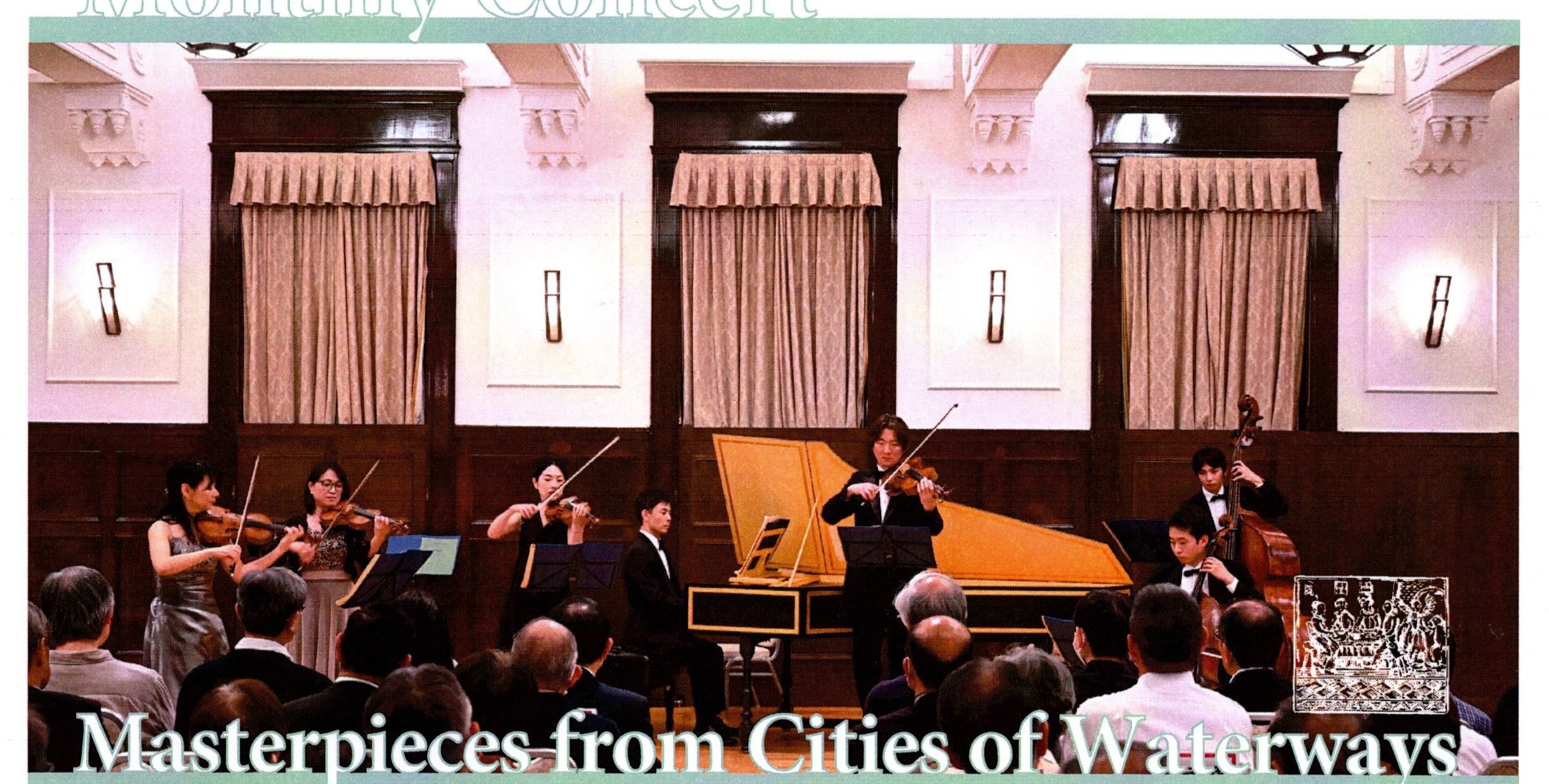

コンマスの浅井咲乃さんのお話によると、今回は2台のチェロ協奏曲がまず決まり、バロックでは珍しくチェロが2台あるので、その編成でできる作品を、ということで、この作品を採り上げることにした、とのこと。ちなみにこの日の編成は1stヴァイオリン2、2ndが2、ヴィオラ2、チェロ2、コントラバス1(前半は通奏低音でチェンバロが入っていました)。

最低限の編成、ということになるのでしょうか。

この日は下手側の最前列、ヴァイオリンを斜め後ろから見る席だったのですが、この距離で聴いていると、各パート2台で合わせるのは、かなり難しいのではないかと感じました。4台(2プルト)以上あれば、個々の音色やわずかな入りのタイミング、ピッチの違いは気にならなくなると思うのですが、2台だとその違いが判りやすい。しかしぴったり揃ってしまうと機械的になってしまうし——などと考えながら聴いてしまいました。

とはいっても、1楽章から4楽章までメロディアスな音楽、やはり名曲。聴き応えのあるものでした。

職場から徒歩で5分ほどのこの会場、17時30分頃に着いたのですが、8~9割方埋まっていたのには驚きました。最前列に1席空いているのを見つけて図々しく着座。常連の方が殆どだと思われますが、静かに熱心に聴いておられるのは前回と同様でした。

◇アンコール

「用意していなかったのですが」ということで、「弦楽セレナーデ」の2楽章を再び。

◇その他

事前のチラシには、ヴィヴァルディ「オーボエ協奏曲」と書かれていたのですが、プログラムが変更されていたようで、その演奏はなし。延原先生はもう出演されないのかと思っていましたが、前半の途中からMCで登場されました。笑いを交えた大阪弁でのお話、もう少し聞きたいところでした。