14時開演 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

毎年夏の恒例行事、芸文センターの今年のオペラは「蝶々夫人」。

キャストも演出も素晴らしい大満足の公演でした。

2006年の芸文センター初のオペラ公演「蝶々夫人」の再演でしたが、演出の栗山昌良氏が昨年逝去されたため、飯塚励生氏による再演演出で、「栗山昌良追悼」の趣旨も含まれた公演でした。

正統的かつ日本的な美しさにあふれた演出で、キャストの演唱も素晴らしく、真の「蝶々夫人」を観た思いです。

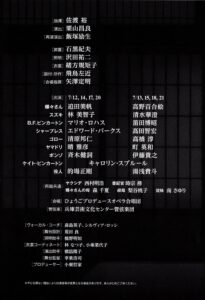

今回は迫田美帆さん組の1回のみ鑑賞(過去にはダブルキャスト両組とも鑑賞したこともあります)。この組は、日本人役は日本人、アメリカ人役は白人のキャストで、ビジュアルとしても納得感のあるものでした。

キャストは全員適役で素晴らしい演唱でしたが、なかでもやはり題名役の迫田さん!透明感のある声質と可憐な容姿、仕草や歌い回しも巧みで——1幕では幼さすら感じさせるリアルさ——設定通りの10代の少女が出現したのです。

蝶々さんと言えば、ドラマティコ寄りの声質でボリューミーなソプラノが歌うもの、という固定観念に近いものを持っていましたが、見事に覆されました。

見た目は可憐であるものの声量は十分、最後の”Tu,tu,piccolo Iddio!” まで、よく響く美声での歌唱を堪能しました。(「ある晴れた日に」の最後 “l’aspetto!” は絶唱を期待しましたが、ここはむやみに伸ばさずあっさりと。全体のトーンに合わせたものかと思いました)

脇を固めるキャスト——スズキの林美智子さんは、歌唱も細やかな演技も素晴らしく、なかでも終盤背中の演技には泣かされました。ピンカートンのマリオ・ロハス氏の甘く張りのあるテノールもこの役にぴったり(ロハス氏はメキシコ出身で、カーテンコール時マエストロに促され「シェリト・リンド」を歌って喝采を浴びていました)。ゴローの清原邦仁さんの明るい美声と演技巧者振りも舞台にメリハリをもたらし、印象深いものでした。

また、日本人役(蝶々さん、スズキ)の和服での所作が美しく、とくに小また・すり足での素早い歩行には見惚れました。上半身がぶれず、流れるように動いていくのです。「振付・所作」に日本舞踏家の飛鳥左近氏がクレジットされていたので、動作の稽古も入念になされていたのだと承知しました。

衣裳も舞台装置も美しく、障子張りの日本家屋の内部と外部が回り舞台で入れ替わる造りは秀逸。2幕の幕切れ「ハミング・コーラス」をバックに、舞台が回って家屋の内外が反転し、障子に開けた孔から外を覗く蝶々さんがシルエットになって浮かび上がる様は、透け素材の衣裳(背中に大きな蝶がデザインされた打掛)と相俟って息を呑む美しさ。

その日本家屋に、ピンカートンやシャープレスまでもが土足で上がり込んでいたのは、当時の日本の国際的地位の暗喩、延いてはこの悲劇の根幹を成すものの提示だったのでしょうか。そういった細かい部分にも時代背景を考えさせられる演出でした。

「蝶々夫人」は、音楽の美しさは知りつつも、物語が酷すぎてあまり観る気になれないオペラだったのですが(ピンカートンは日本女子の敵!)、そんなことはまったく忘れて、舞台に没頭してしまいました。

と、しかし、欲を言えば、オーケストラにもっと感情を揺り動かす起伏が欲しかった。ストーリーはもとより、歌手も演出もこれだけ揃っていながら、「大感動」には一歩及ばない物足りなさがあり、少々残念。おかげで「号泣」などという事態には陥らずに済んだわけですが。

カーテンコールはもちろん大盛況。総立ちスタオベでの終演でした。

◇座席

1階N列中央ブロック通路側。

舞台と目線が同じ高さで見やすい。オーケストラが全く見えないので、舞台のみに集中できました(笑)