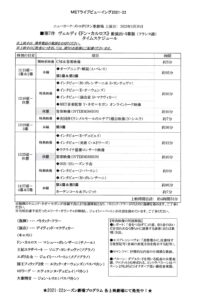

11時開演 大阪ステーションシティシネマ

今シーズン4回目のメト・ビューイング鑑賞は、「フランス語5幕版」の「ドン・カルロス」。

実はヴェルディ作品はそれほど観ておらず、イタリア語4幕版「ドン・カルロ」も観たことがないので、一度観てみなくては、と足を向けたのでした。

この作品、パリのオペラ座からの依頼を受けて作曲した5幕のグランド・オペラが最初のもので(ヴェルディはフランス語も堪能だったそうです)、その後第1幕をカットするなどして上演したものがイタリア語の「ドン・カルロ」。(しかし、フランス語は語尾の子音は読まないのに、なぜフランス語版が「カルロス」なのか?謎です)

なにしろ5幕で休憩時間を入れて5時間弱のワーグナー並みの長さなので、カットされるのはむべなるかな、ですが、近年この5幕ものの上演も増えてきているようです。メトでの上演はこれが初とのこと。

16世紀スペインの実在の国王フェリペ2世(劇中ではフィリップ)にまつわる史実にフィクションを織り交ぜた悲劇で、その息子で題名役のドン・カルロス、カルロスの婚約者でありながら政略により父フィリップの妃になってしまうエリザベート、カルロスの親友で侯爵のロドリーグ、カルロスに思いを寄せる女官のエボリ公女、カトリックの権威 大審問官、と6名の主役級の歌手が必要な大作とのことで、メト常連の歌手がずらりと並んでいました。

ドン・カルロスのポレンザーニ、エリザベートのヨンチェヴァ、フィリップ2世のオーウェンズ、エボリ公女のジェイミー・バートン、この4人は私も何度か観たことがあります。今回特に素晴らしいと思ったのは、やはり題名役のポレンザーニ。時おり「泣き」の入る甘いテノール・ヴォイスに惚れ惚れ。気品のあるルックスも苦悩する王子にぴったりでした。ヨンチェヴァは貫禄すら漂う完璧な歌唱でしたが、ブルガリア出身でやや東洋的な顔立ちなのもあり、並河寿美さんに見えて仕方なかったです(笑)。

そのほか、ロドリーグのエティエンヌ・デュピュイも素晴らしかったし、私の大好きなエリック・オーウェンズーーしかし、どうしてもいい人に見えてしまうんですよね。ポーギー役がハマりすぎていたせいもあるけれど、実際とってもいい人なのだと思います。それから「ルサルカ」でのキャッチーなイェジババ役が強烈だったジェイミー・バートン。今回はエリーナ・ガランチャの代役での出演でしたが、4幕幕切れの絶唱が物凄く、カーテンコールでも熱烈な喝采を浴びていました。右目の黒い眼帯がインパクト大でしたが(実際エボリ公女のモデルとなった女性は失明して眼帯をしていたとのこと)、ガランチャがこの扮装をしたところも見てみたかったです。

と、歌手は素晴らしかったのですが・・実は、大半寝てしまったのでした。イビキはかいてないと思います、はい(笑)

このオペラ、主に2人の人物の対話で物語が進んでいくのですが、対話になった途端、なぜか睡魔が襲ってきて、抗うことなく夢の中をさまよっていました。

眠気の原因として、この物語世界に入っていきづらかったのもありますが、演奏のせいでもあったように思います。というのが、このオペラで以前から知っていたエボリ公女の「ヴェールの歌」では、途中止まってしまうのではないかと思うほどテンポが失速した箇所があったのです。なので、私の意識には上ってこないけれど、全体的に推進力やメリハリの少ない音楽になっていたのではないかと感じたのでした。

ちなみに、音楽監督のネゼ=セガンが体調不良で降板したため、代役のパトリック・フラー(私は聞き始め)の指揮でした。

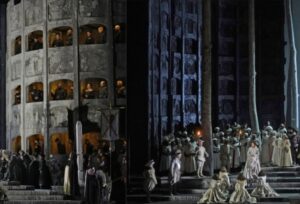

カタコンベをイメージした重く陰鬱な雰囲気の舞台と、悲劇の暗示なのか、登場人物の殆どが喪服を思わせる黒い衣裳で、色彩的な刺激が少なかったことも眠気の一因だったかもしれません。しかし、モノトーンではあるもののベラスケスの絵画そのもののスペイン王室の豪華なデザインの衣裳は見応え十分。さすがメトでした。

ところで、今回も幕間にウクライナ慈善コンサートの様子が映像で流されました。

このオペラは、フェリペ2世によるプロテスタント(フランドル地方)の弾圧、というテーマも含んでいるのですが、劇中にまるで今のウクライナの状況を語っているようなセリフもありました。フェリペ2世は、かつてスペインが「無敵艦隊」を持ち、「太陽が沈まぬ国」と栄華を誇っていた時代の国王ですが、そのフランドル地方への弾圧が元となってイングランドに敗北し、スペインは多くの領土を失い、衰退していったのです。この歴史上のできごとは、今のロシアのウクライナ侵攻に重なって見えてしまいます。

オペラ、クラシック音楽について調べていくと、必ずその作品や作曲家の生きた時代の背景=歴史が絡んでいて、そういった広い知識を得られるのも醍醐味のひとつなのです・・ということで、大半寝てしまったけれど意義ある鑑賞であった、と結論付けたいと思います(笑)。