14時開演 ザ・シンフォニーホール

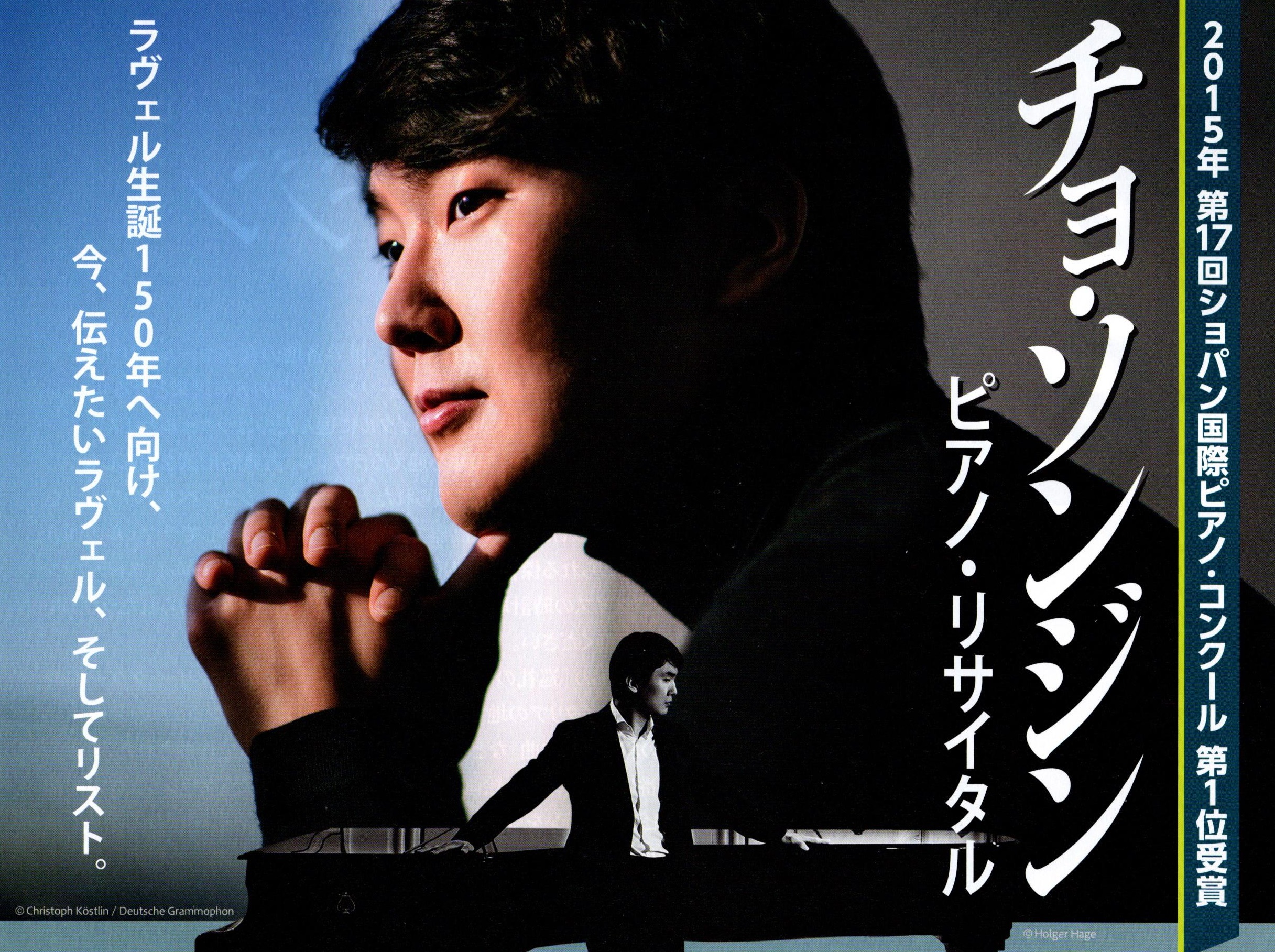

待望のチョ・ソンジン氏の大阪公演。

今後も記憶に残り続けるであろう、素晴らしい演奏会でした。

2015年のショパン・コンクール優勝以来 着実に実績を積み上げ、既に巨匠とも言われるチョ・ソンジン氏。

2020年の大阪公演は中止になり残念でしたが、やっと生で聴くことができました。

ラヴェルとリストのプログラム。

黒スーツに黒Tシャツという青年らしいスマートな出で立ちで、舞台に現れたときから漂う「凛」とした気品。

その佇まいそのままに、この人のピアノには「美しい」という土台があり、その上にあらゆる技術が構築されている——そんな印象で貫かれた公演でした。

この日は雨模様で、冒頭のラヴェル「ソナチネ」の始まりは少し籠った音でしたが、すぐにピアノは鳴るようになりました。極めて透明度の高い音色。

「高雅で感傷的なワルツ」はラヴェルのピアノ作品の中でも特に好きな曲なのですが、冒頭のぐしゃりとした不協和音にまずやられつつ、全体的に漂うどこかアンニュイで俯瞰的な雰囲気やリズミックな動きにも心奪われるものがあります。

しかし、この演奏で印象に残ったのはリズム性よりも抒情性で、特に素晴らしかったのは第8曲目。それまでの7曲を振り返るような内容なのですが(第九の4楽章のよう)、ゆがんだガラス越しに見える風景のようで、「高雅で感傷的な」が見えたような気がしました。どこまでも品があって美しい。

続く「夜のガスパール」。

——1曲目のタイトルは何だったっけ?と一瞬記憶が飛んだのですが、聴いてすぐに「水の精!」と思い出しました。極めて純度の高い水の表現。

この第3曲「スカルボ」は、バラキレフ「イスラメイ」と並ぶ最高難度のピアノ作品といわれていますが——ここにきて、凄まじく「弾ける」ピアニストであるということを思い知らされました。超絶技巧は完璧。しかも、超複雑で速いパッセージでも美しさがまったく損なわれないのです。前半で既に強い印象が残りました。

後半のリストでは、ピアノの鳴りがさらにパワーアップ。「鍵盤に指がよくつく」という表現がありますが、まさにこの状態だったのではないでしょうか。ピアニストとピアノが一体となり、完全にホール空間を支配。こちら聴衆にとっては、どっぷりと響きの空間に身を委ね、最高の技術で奏でられる音楽を堪能するという至福の時間が訪れました。

前日の名古屋公演は、オール・ラヴェル・プログラムで、私としては「大阪もオール・ラヴェルがよかったな」と思っていたのですが、リストを聴けてよかった。表現力とダイナミック・レンジの広さ、そして超絶技巧。ピアノで聴きたいすべてが聴けたのではないかと思います。

終曲の「ダンテを読んで」。

低音部を鳴らす際には、椅子から腰を完全に浮かせ、上半身の全体重を掛けて強く打鍵。凄みのある強音なのですが、決して濁らず、美しい芯の部分が残っているのです。

実は今回この曲を聴くにあたって、ダンテの「神曲」も少し勉強したのですが、浅い勉強の成果などはどこかへ飛んでいってしまい、ひたすら音楽に浸ってしまったのでした。

終わった次の瞬間、会場全体から「ヒュー」とも「ほー」ともつかぬ感嘆の声が漏れました。こんなことは初めてです。私も思わず同様の声を発してしまいました。体の中に溜まった大きな気持ちを発出させたかったのです。

感嘆のため息だけでなく、このあと大泣きでもすれば心が浄化されるのではないか?——そんなカタルシスをも与えられた鑑賞体験でした。

しかし、こんな演奏を聴いてしまって、自分の中の閾値は爆上がりです。フォルテシモも超絶技巧も美しくなければならないのです。困った‥。今後の音楽鑑賞ライフに支障が出そうです。

◇アンコール

シューマン:「トロイメライ」

ホロヴィッツの定番アンコール曲なので、これ1曲で終わりかと諦めていたところ、鳴りやまぬ拍手に2曲目あり。

ラヴェル:「鏡」より「道化師の朝の歌」

最後に再びラヴェルで超絶技巧が聴けました。

◇座席

2階最前列下手側。

どこの席を取ったか意識朦朧でしたが、きっちりといつもの席でした(自分エライ!)

しかしこの席でたびたびピアニストに泣かされております。

◇その他

カーテンコール時にピアノを通り越して上手側の方に歩いて行かれ、その上部のバルコニー席に向かって深くお辞儀。近くまで行って挨拶されたのですね。その後も体を少しずつ回転させたり、各バルコニーの下まで歩いたりし、全方位の観客に向かって丁寧に答礼。「礼節の国」という言葉が浮かびました。

「韓流」には殆ど触れずに過ごしてきた私ですが、その挙止と凛とした佇まいは、かの国に通底するものなのかと感じた次第です。