- 19時開演 フェスティバルホール

スイス人指揮者ミシェル・タバシュニク氏に代わり、カーチュン・ウォン氏の指揮で一部曲目を変更しての開催でした。

1曲目のみ、モーツァルト「プラハ」からリスト「プレリュード」に変更になったのですが、このリストの交響詩は初めて聴く楽曲でしたし、「スラブ系」プログラムのコンセプトがより明確になり、私としては嬉しい変更でした。

カーチュン・ウォン氏、「プレリュード」と「展覧会の絵」は暗譜での指揮でしたが、「弦打チェレ」ではスコアを見られていたので、これは今回新たにレパートリーに加えられたのだろうと推察しました。

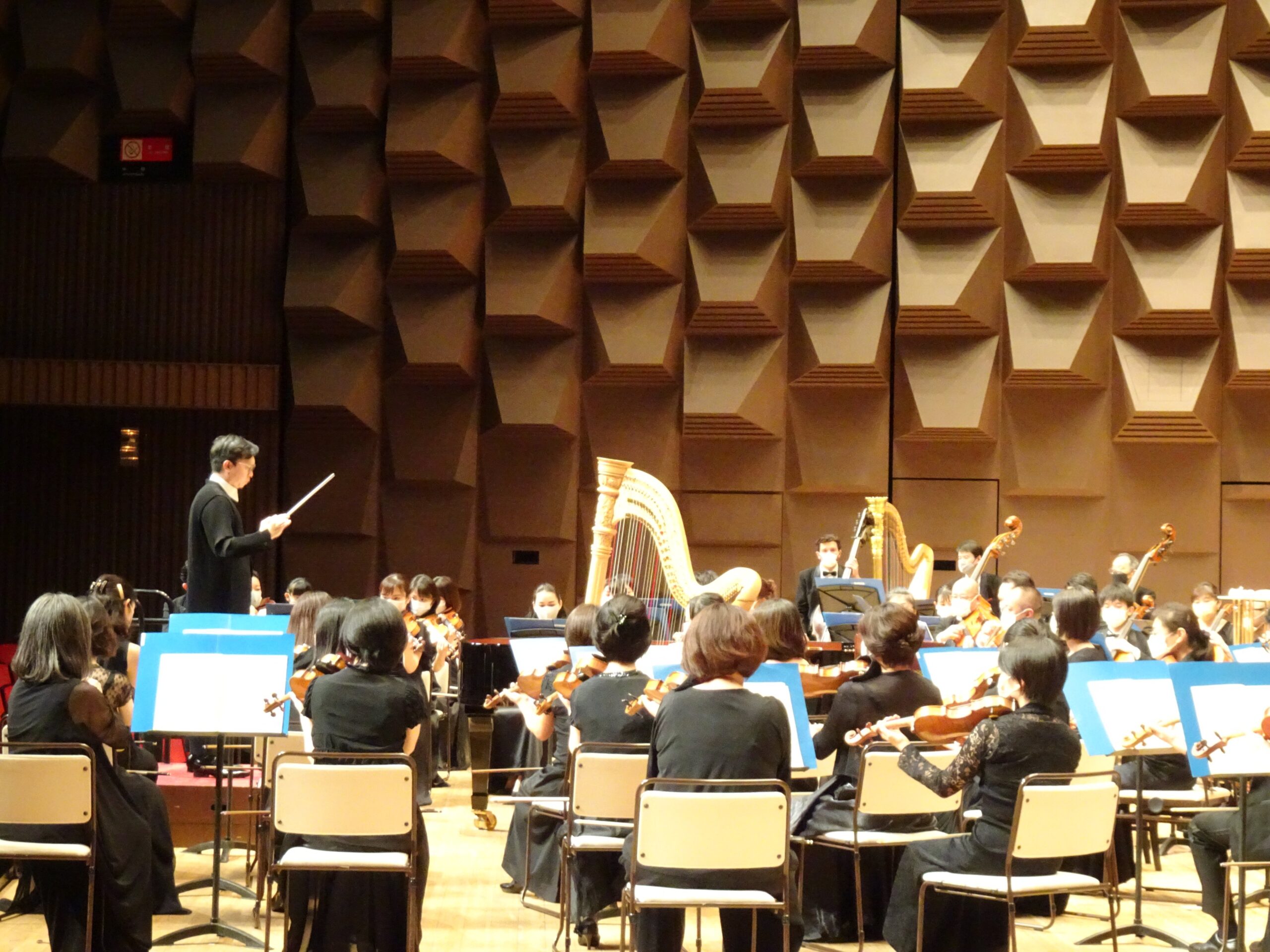

「弦打チェレ」こと「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」。1936年初演のこの作品はバルトークが楽器の配置までスコアで指示しているという、もうかなりな「現代音楽」。2群に分けた弦楽器群の中央にピアノ、チェレスタ、ハープと打楽器類が置かれており、これは4月定期の吉松隆作品とほぼ同様の配置。吉松さんのアイデアかと思っていましたが、こちらが先だったのですね(笑)

バルトーク独特のピッツィカートやティンパニーのグリッサンドなど奏法の面白さ、弦楽器の音の動きを視覚的に追う楽しみもある興味深い楽曲。そして夜気を感じる弦楽器の艶やかな響きーーと書きたいところですが、これは何故かこの演奏からは感じられなかった。この独特の艶やかさがバルトーク作品の魅力のひとつであると思っているので、少々残念でした。

ラヴェル編曲版「展覧会の絵」。本来のピアノ版は6年前、清水和音さんのリサイタルで聴きましたが、オーケストラ版を生で聴いた記憶はなく、意外に今回初めてだったかもしれません。

以前の記事「イリーナ・メジューエワ『ピアノの名曲』」にも書きましたが、メジューエワさんの「見解」を読んでしまってから、どうもこのオーケストラ版には違和感を持つようになってしまいました。なんというか、音色が華々しくて「暗さ、重さ」に乏しい。

最も私の思い入れが強い「ビドロ」。ソロでメロディを受け持つテューバ属の楽器は特に指定されていないようで、ユーフォニアムであったり、ワーグナー・テューバであったりで、今回はバス・テューバの持ち替えでした。その音圧と輝かしい響きには圧倒されましたが、しかしそれは牛車の重苦しさとは重ならない。低音楽器といえども金管楽器であるテューバは華々しい響きがするものなのだと初めて認識しました。

そして帰宅後、改めてピアノ版を聴いてみましたが、ピアノを侮るなかれ(?)。ピアノ版がモノクロームの素描であるとするならば、オーケストラ版はそれに色をのせた「総天然色」。色が決められていないピアノ版の方が、自分の思う色をつけて楽しめるものだと実感しました。

とは言っても、そのオーケストラの色彩感は素晴らしいもので、舞台いっぱいに並んだオーケストラを見ながら、一年前の「疎」な編成から、こうしてまた当たり前のように大編成が楽しめるようになったのだなぁ、としみじみ振り返ってしまいました。前回ショスタコーヴィチも大編成であったのですが、そんなことは感じなかった(笑)。やはり「明るく」「華々しい」音楽を聴くからこそ抱く幸福感というものは確かにあるものですね。

カーチュン・ウォン氏は3月のPAC定期で、このときは準・メルクル氏の代演で拝見したので2回目でしたが、今回は座席が2階前方だったのでその指揮がよく見えました。

テキパキとした指示動作は、まるでオーケストラという複雑かつ巨大な「装置」を操作(スイッチ入り切り、ボリューム上げ下げ)しているかのよう。それも極めて器用に手際よく。あれだけパッキリと明快に指示を出してもらえたら奏者の方も安心して演奏できるのだろうな、と思いましたが、しかしその分、横へ横へとつながる流麗さはあまり感じられない。今回はパーカッションなど楽器の種類が多い作品であったのでそのように感じたのかもれません。なので例えばブラームスなどどのように振られるのか?今後機会があれば聴いてみたい・・俄然興味が湧いてきました。